जलवायु परिवर्तन है क्या?

पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, हालाँकि भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा है. लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में अचानक तेज़ी से बदलाव हो रहा है.

मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब इसका ढंग बदल रहा है. गर्मियां लंबी होती जा रही हैं, और सर्दियां छोटी. पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है. यही है जलवायु परिवर्तन.

अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है. जवाब भी किसी से छिपा नहीं है और अक्सर लोगों की जुबां पर होता है ‘ग्रीन हाउस इफेक्ट’.

क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट?

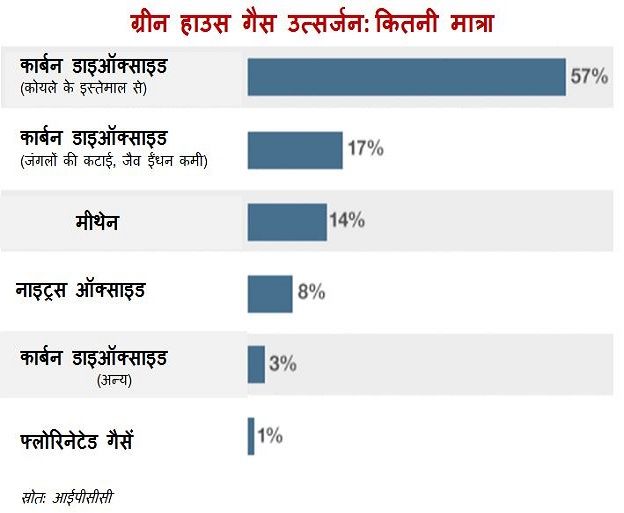

पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है. इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं.

ये परत सूर्य की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेती है और फिर इसे पृथ्वी की चारों दिशाओं में पहुँचाती है.

जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है, उसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है. अगर ये सतह नहीं होती तो धरती 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ठंडी होती. मतलब साफ है कि अगर ग्रीनहाउस गैसें नहीं होतीं तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता.

वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग उद्योगों और कृषि के जरिए जो गैसे वातावरण में छोड़ रहे हैं (जिसे वैज्ञानिक भाषा में उत्सर्जन कहते हैं), उससे ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी होती जा रही है.

ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही है. इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है.

Image copyrightEric Guth

Image copyrightEric Guthइनमें सबसे ख़तरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना. कार्बन डाइऑक्साइड तब बनती है जब हम ईंधन जलाते हैं. मसलन- कोयला.

जंगलों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ाया है. जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड-पौधे सोखते थे, वो भी वातावरण में घुल रही है. मानवीय गतिविधियों से दूसरी ग्रीनहाउस गैसों मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इनकी मात्रा बहुत कम है.

1750 में औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है. मीथेन का स्तर 140 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है. वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आठ लाख वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर है.

तापमान बढ़ने के सबूत क्या हैं?

Image copyrightReuters

Image copyrightReutersउन्नीसवीं सदी के तापमान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 साल में पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा. इस तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस तो पिछले तीन दशकों में ही बढ़ा है.

उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है. सालाना 4 प्रतिशत की रफ़्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं.

जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्यों के साथ साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर देखने को मिल सकता है. पेड़ पौधों पर फूल और फल समय से पहले लग सकते हैं और जानवर अपने क्षेत्रों से पलायन कर दूसरी जगह जा सकते हैं.

भविष्य में कितना बढ़ेगा तापमान

Image copyrightThinkstock

Image copyrightThinkstock2013 में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय समिति ने कंप्यूटर मॉडलिंग के आधार पर संभावित हालात का पूर्वानुमान लगाया था.

उनमें से एक अनुमान सबसे अहम था कि वर्ष 1850 की तुलना में 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा.

यहाँ तक कि अगर हम ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में अभी भारी कटौती कर भी लें तब भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखते रहेंगे, खासकर हिमखंडों और ग्लेशियर्स पर.

जलवायु परिवर्तन का हम पर क्या असर?

असल में कितना असर होगा इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना तो मुश्किल है. लेकिन इससे पीने के पानी की कमी हो सकती है, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ सकती है, बाढ़, तूफ़ान, सूखा और गर्म हवाएं चलने की घटनाएं बढ़ सकती हैं.

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर ग़रीब मुल्कों पर पड़ सकता है. इंसानों और जीव जंतुओं कि ज़िंदगी पर असर पड़ेगा. ख़ास तरह के मौसम में रहने वाले पेड़ और जीव-जंतुओं के विलुप्त होने का ख़तरा बढ़ जाएगा.